| 2006�N�V��30���@���� |

�O���̔~�����N���w�����āA�ߏ��̕��Ɏ��h���Ă������

�_�炩���Ƃ����A�F�Ƃ������������~�����߂Ȃ���

���������̉J�Ŋ��������Ȃ��B

�y�p�̊Ԃ�3���Ԃ͊��������̂ɁB�B�B�B�ƁA�~�����̕r�߂Ă��܂�����

�������炢����A�V�C�\������Ă����V�̓�����������

����Ɣ~�J�����̂悤�ł��B

�~�J�������A���z���~�蒍���~�����̐F��^���Ԃɂ��Ă����Ă͂܂��������ł��B

���Ă��S�̕a�̋G���ł��B

�@��������A�l�͑̉��������邽�߂Ɍ��ǂ��g���M�U���A

���B���J�������o���C���M�ő̉����߂����܂��B

�������Đ��������Ȃ��Ȃ�Z���Ȃ������t�����߂ɁA

�S���͂����ȏ�Ɉꐶ���������܂��B

�X�ɐS���ɕ��S��������̂��A�N�[���[�B

�������O����N�[���[�ŗ₦�������ɓ���ƍL�����Ă������ǂ��}�ɏk�ނ���

�������ꋓ�ɏ㏸���A�ߓx�ȕ��S�������܂��B

�S�����˔��I���z�����A���S�ǂ�S�؍[���Ȃǂ̏d�Ăȕa�C�������N���������ɂ��Ȃ�܂��B

�܂��t�ɃN�[���[�̌������������珋���O�ɂł�Ƃ��̉��x���ɂ��Ă�����

��[�a�ŕs����i���܂��B

������ӂ̈����l��n���E�ጌ���Ƃ��������s�s�ǂ̐l�ɂ݂���悤�ł��B

��[�ő̂����邭�Ȃ�̂͊��i���j����������ŗ�[�i���j�ɓ����邱�Ƃɂ��܂��B

�������A�₽���r�[�����O�C���ƁB

�ۂ����A���R�[�����ӂ��邽�߂�,�����̐����͎����A

�X�Ɋ��������Ɛ����Ɠ����Ƀ~�l�����������A�~�l�����o�����X������

���t�͍X�Ƀh���h���ɂȂ�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ̌����ɂ��Ȃ�܂��B

���Ă͂����������[�ƃr�[���Ȃǂ̃A���R�[���ێ�ɂ����ӂ��������B

|

| 2006�N6��5���@���� |

6���Ƃ������Ƃ��ƂƂ����~�J�B

�Ă̍ł����x�ƋC���������Ȃ鎞���ŁA���E�}�`��ߒɂ̂�����ɂ͂炢�����ł��B

���̔~�J�����������Ƃ������܂��B����w�ł͏H�̑O�ɗ���G�߂Ȃ̂ł����A

���{�ł͉Ă̏��߂̔~�J���ƍl���܂��B

�܍s���̋C�����ŋN����u�Z���v�ƌĂ��Z��ނ̕a�C�̌����Œ��Ă����ł����A

���{�̔~�J�͍ł����x�̍��������ł����̂ˁB

�悸�A

�����̓����͐l�̑̂̒��𗬂��Ét�i���t�ȊO�̐����j������ďd�����̂ɂ��Ă��܂��܂��B

�܂��A

�����͔S��C�������̂ŁA��U�l�̂ɓ��荞��ł��܂��ƂȂ��Ȃ��Ƃ�ɂ����Ǐ���J��Ԃ��܂��B

�@�������邢�A���̖ڊo�߂������A�₽�疰�����Ƃ��������߂͌y���Ǐ�

�Ǐi�݊߂Ȃǂɑ�Əd���ɂ��߉���߃��E�}�`�A�F�≊�Ƃ�������ƌĂ��

�a�C�ɂȂ����肵�܂��B

�߉���߃��E�}�`�A�F�≊�Ƃ������Ȃǂ���ƌĂ��a�C�����ׁA���ׁA���ׂɂ���Ĉ�������̂ł����A���̔~�J�����Ɉ���������������ɂ������ƍl�����܂��B

�����͍~�����₷�������������Ă��܂��̂ŁA�����Ȃǂ̕����A�召�ւ̐ꂪ�����A

�щ���������Ƃ������Ǐ�������܂��B

������n��������������B���̗z�C�����邽�߁A

�₦�ăK�X�����܂�₷���A�ւ͓D��ŏa�蕠�ɂȂ�A

�݂ɂ����ĐH�~�����ނ���Ȃǂ��������L�̏Ǐ���܂��B

|

| 2006�N5��5���@��F�ő̒��`�F�b�N�@No�Q |

�O��͊�������l�ɂ��Ă̂��b�B

�����T���U���͗����B

�܂��Ȃ���̏�̋G�߂͉Ă��}���܂��B

�Ă̂R�����i�T.�U.�V���j��G�i�イ�j�Ƃ���

�ԍ炫�h����G�߁B�z�C���ō����ɒB���鎞���ŁA�̊O�ɔ��U�����Ȃ����B

�܂��A��X���������A���N�����Ȃ����Ɛ����Ă��܂��B

�����ɂ͂Ȃ��Ȃ������͍s���܂��A�ł��邾������ɋ߂�����Ƃ����ł��傤�B

�@���܂��z�C �U���Ȃ��ƁA�g�̓��ɔM���������ĕa�C�ɂȂ�܂��B �U���Ȃ��ƁA�g�̓��ɔM���������ĕa�C�ɂȂ�܂��B

�g�̓��ŗz�C�̑������Ƃ������S

�M�̑����S�ɂ���ɔM���������ĐS�����������Ă��܂��܂��B

�܂�A�S���a���������̕��A�Ă͗v���ӂł��B

�܍s���𗘗p���āA��F�ő̒��`�F�b�N���o���܂��B

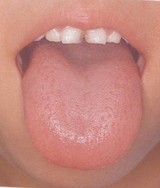

���i�����Ƃ��A�Ԃ��Ƃ��A���F�Ƃ��A�����Ƃ��A�����Ƃ�

������x���N��Ԃf�ł��܂��B

�����܂ł��Q�l���x�ł����A���N�Ǘ��ɗ��p�ł��܂��B

��̐Ԃ��l�B

�S�E����(�z��n�E�����_�o�n�E�����_�o�n)�̕s�����^���܂��B

�S�@�\����������ƁA�������ɏ��A

�炪�Ԃ��Ȃ邾���łȂ��������⓮���d���Ȃǂ��S�z����܂��B

���S�ǂ�S�؍[�ǂ₻�̗\���R�ɂ͐Ԃ��̐l�������悤�ł��B

����ƌ�������㉊�̏o���₷�����B

�オ�Ԃ����B���������łقĂ�₷�����B

����A�����A�s���Ȃǂ�

�S�����Ă�Ƃ����M���ł���B

���̃^�C�v�̕��́@����ɉĂ��S�����߂₷���̂ŗp�S���Ă��������B

�H�{���́A�ꖡ�̂���H�ו��B �H�{���́A�ꖡ�̂���H�ו��B

�z�C�U������̗t��ƁA

�Ă��{�̂��イ��A�g�}�g�A�Ȃ��Ȃǂ�H�דK�x�ɔM���܂����Ƃł��B

�X�C�J�������ł����A��₵����(��˂P�T���A�①�ɂS��)�ɒ��ӂ��Ă��������B

��������ƁA��₵�����Ă��@�̕\�ʂ����A���U�ł����ɔM�����ɂ�����܂��B

�H�ɂȂ�Ɣx�����̔M�ɂ���Ċ������A�������P����������A

��₵�������Ē�������ƕK�����������܂��B

���ꂱ���ăo�e�̌����ɂȂ����肵�܂��B

|

| 2006�N4��14���@ ��F�ő̒��`�F�b�N�@�@�mo1 |

�t���ł��o����

�ƌ����܂����A����ɂ͂���Ȃ�̗��R������܂��B

�~���߂����Ă��āA���̔�ꂪ�o�Ă���Ƃ����ƂȂ̂ł����A

�ܑ��̒��ł͏t�͊̂����i����G�߂Ƃ����Ă��܂��B

���g�̍����傫���̒�������₷���B

���O���������Ȃ�A���ׂ������B

�~�̊Ԃɒ~�����牺���b�������Ȃ�( ) )

���̉��̌��ǂ��g�����āA�����ʂ������̉��̕��o������悤�ɐ�ւ��܂��B

���̂��߁A�]�̌����ʂ������Ė����Ȃ�̂ł��B

�܂��A�z��������ӂ��ω����N����A���������₷���Ȃ�A

�̋@�\�̘��i�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�l�Ԃ̐g�̂��Ă��炢�ł��ˁB

�܍s���ŌÑ㒆���ŋG�߁A���A�F���̒��ł̐l�̐g�̂ɂ��ďq�ׂĂ��܂��B

���̌܍s���𗘗p���āA��F�ő̒��`�F�b�N���o���܂��B

���i������Ƃ��A�Ԃ��Ƃ� �A���F�Ƃ��A�����Ƃ��A�����Ƃ� �A���F�Ƃ��A�����Ƃ��A�����Ƃ�

������x���N��Ԃf�ł��܂��B

�����܂ł��Q�l���x�ł����A���N�Ǘ��ɗ��p�ł��܂��B

�炪�����l�B

�́E�_(�����_�o�E�����_�o�n�E�^���_�o�n)�̕s�����^���܂��B

�畆�̐F����������̂͌��t�̉��ꂪ���f����č����ނ��߁B

�畆�̐F��ʂ��Č���Ɛ������Ă��܂��܂��B

������^�ԐÖ��̐F���������܂���ˁB

�������R�ł��B

�̑��̌��t�@�\�����ƁA�Ƃ肫��Ȃ�����Ō��t�͍����݂𑝂�

����������Ȃ�܂��B

�̂̎��͖ڂɕ\��A�ᐸ��J�⎋�͒ቺ�A�ڂ̎���̃V�~�ƂȂ��Ăł܂��B

�V�~���Ċ̔��Ə����ł��傤�B

�t�͊̔�J���o�₷�������ł��B

�����͊炪���ȂƎv������

12���O�ɂ͏��ɏA���A�̑��̓��������߂܂��傤�B

�H�{���͓K�x�Ȏ_���B

�|�̕��A�������A���ށA�C�`�S�A�~���A���A�N�R�V�A���h�A�t�e

�Ȃ�

�K�x�Ȏ_���͊̂̓������s��ɂ��āA�̂̔������A���_�̉�����}���܂��B

�܂��A�ڂ̔�������A�����[�����A�ݒ��̓��������߂܂��B

�������A�ۂ�߂���ƈݒ��̓��������܂��̂ł����ӂ��B

|

| 2006�N3���W���@ �@�͂�����2�x������l������I |

�@�l�Ԃ̐g�̂ɂ́w�Ɖu�x���o���Ă��邩��A�͂����ɂ��������l��2�x������Ȃ��B

���ꂪ���܂ł̏펯�ł����B

�\�h���˂������̂ɂ͂����ɂ�����l������B����́A

�Ɖu�������ア���߂ɋN����炵���̂ł��B

�Ƃ��낪�A�͂�����2�x�������Ă��܂��l������B

���������l�́A�Ɖu�s�S�Ƃ����a�C�̉\�����邪�A

�Ɖu�̋L���̋��x�̈Ⴂ�ɂ����̂ł��邱�Ƃ�����������

��t��w���o�C�I���f�B�J�������Z���^�[�����R�@�r���搶�B

�ł́A�w�Ɖu�x�Ƃ́A�ǂ������d�g�݂Ȃ̂��H

�a���ۂ�E�B���X�Ȃǂ���l�Ԃ̐g�̂�����Ă��ꂦ��s�v�c�Ȕ\��

�����Ă��邠����̂ɔ�����Ă���́B

��������A

���������Ƃ�������āA

���Ȃ̐�����ی�E�ێ����邽�߂Ɍ������Ȃ��d�v�ȃV�X�e���B

�Ɖu�������Ȃ��Ȃ�ΐ����͕�������Ă��܂��B�܂�

�����Ă��遁�Ɖu�������Ă���@�Ƃ����܂��B

�Ɖu�ɂ͐A���△�Ғœ����������Ă��鎩�R�Ɖu��

����l�ԂȂǂ̐Ғœ����ɔ�����Ă���l���Ɖu��2��ނ�����܂��B

�Ⴆ�Έ�x�͂����ɂ�����ƁA�����玟����͂����ɂ�����Ȃ��悤�ɂ��Ă����Ɖu���l���Ɖu�ł��B

�Ɖu�͐��̂Ƃ��ċL������Ă��܂����A�]�̋L���V�X�e���Ƃ͈���Ă��܂��B

�͂����ɂ��������l�́C�͂����ɑΉ�����Ɖu�זE���������悤�ɂȂ�܂��B

�l�Ԃ̐g�̂ɂ�1���̖Ɖu�זE������A���ꂼ��̍זE��1��1�ŕa���ۂȂǂɑΉ�����̂ł��B

�ł�����A�͂����ɂ��������l�́A�ʏ�A�͂����ɂ�����������Ɖu�זE���[���Ɏ����Ă���̂ł����A

���̐������Ȃ��ƁA�͂����̕b���C���̓��ő��B�����ꍇ�ɑΉ������ꂸ�A

�͂����ɂ������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B

����������A�Ɖu�זE�����Ȃ����Ɖu�L�����Ȃ��߂�

���x���͂����ɂ�����l������ƍl�����܂��B

2005�N�P�P��4���̐V���ɁA�w�͂��������ڑO�x�Ƃ����L�����o�܂�����

���N�`���̕��y�Ŗ�5�N�̊Ԃ�60����1�Ɍ������������ł��B

�����A���ꂩ��͏�C���v�b�g����ĂȂ��̂�

�ꎞ�I�ɂ͂����ɑ���Ɖu���キ�Ȃ邱�Ƃ��z���ł��܂��B

|

| 2006�N�Q���W���@ ���̐ۂ�� |

|

���������Ԃ��������k���Ă��Ďv����ł����ǁA

�K�v�ȏ�ɐ�����ۂ��Ă�����A������������ł��B

�A�H��Q����ɂ��Ă�HP������Ȃ����犴�����ł��傤���H

�X���ɂ͂����Ȏ��a�����������������łɂȂ�܂��B

������A�u�������炳���ɂ��邽�߂ɁA�Q��O�ɃR�b�v1�t�ƍ��킹��

1��2L���ނƂ������Č���ꂽ��ł��B�v

���āA�����������������܂����Ǝv���Ă��܂��܂����B

�������������M�҂̕��A�{���ɑ����ł��B

���͎������������Ă������߂ɂ͕K�v�ł����A�Ƃ肷���͊댯�ł��I�I

���Ԃɂ��ꂢ�ȉԂ��炩������A�ϗt�A���ɂ��ꂢ�ȗ̗t���ς�����ɂ́A

�������܂����߂��Ă��K�v������ł���B

��݂����ɐ�������Ă����̂ł́A���������N�����Ă��܂��܂��B

����Ɠ����ŁA�l�Ԃ������̎�肷���ł͂����܂���B

�������߂A���̂܂܃I�V�b�R�ɂȂ�Ǝv���Ă�������������Ǝv���̂ł����A

���ۂɂ́A���́A���ǁA�t���A�S���A�z�����������ꐶ���������ăI�V�b�R�ɂ��Ă�����ł��I

�s�K�v�ɐ��������A�s�K�v�ɐg�͔̂���B

����ȓ�����O�̂��Ƃ��������͖Y��Ă��܂��Ă����ł��˂��B

���\�A�N���������琅����������ۂ�Ȃ���B�B�B�Ƃ�����

���̐ۂ�߂����x�点�Ă���I�I�Ȃ�ĕ����A

���̈��݂����ō������ɂȂ������A�ނ��݂����Ȃ�������������Ⴂ�܂����B

����ȕ��ɐ��������߂��Ȃ��悤�ɂƂ����{��������������ƁA

���ꂾ���ŁA���Ǐy��������������ł���B

�Q��O�̂����ς��̐��A�₦�̌����ɂ��Ȃ�܂���B

����ۂ����ɁA�������(������ۂ���Ȃ����Ă��Ƃł�)����ĐQ����Ă��Ƃł��B

�����́A��A����������T���߂Ɉ��ނ��ƁB

�߂�����͋y���邪�@��

���ꂪ���ɑ��鎄�̍l�����ł��B

|

| 2006�N1��5���@ �������ɂ��� |

����A���҂���̃��[����

�������A����l���C���t���G���U�ŐQ����ł��炵���ƁB�B�B

��������C�̊��������s��ł͂������s���Ă���̂�

����̖k���͂܂��嗬�s�̒����͌����Ă��Ȃ�

���ׂ̗\�h�Ƃ��Ă��L���Ȃ�����

�������Ƃ����C�\�����K�[�O��

���������̂قLjӊO�Ȍ��ʂ�

���ł���������ƕ��ׂ��Ђ���������l�������������A

���[�h�t�ɂ͖��炩�ȗ\�h���ʂ͔F�߂��܂���ł����B

���{�Ǝ��̏K���Ƃ����u�������v�̌��ʂ��������̂�

���E�ŏ��߂ĂƂ̂��Ƃł��B

�����͕����P�S�N�P�Q���`�P�T�N�R���A

�k�C�������B�܂őS����R�W�O�l�̃{�����e�B�A��ΏۂɎ��{���܂����B

����ׂ�

�u�������Ȃ��v

�u���[�h�t�ł������v

�u���ł������v��

�R�O���[�v�ɕ����A�P��ȏ㕗�ׂ��Ђ����l���ׂ܂����B

���̌��ʂ��P�����ԂɂP�O�O�l�̓����l�����ׂɂȂ������Ɋ��Z����ƁA

�������Ȃ������l�łQ�U�l�A���[�h�t�������łQ�S�l�A

���������ł͂P�V�l�����ׂ��Ђ��܂����B

���ł������������l���ł����Ȃ��A�������Ȃ������l��

��ז�S���̕��ׂ̔��Ǘ}�����ʂ�����܂����B

���������̌��ʂɂ��Č����O���[�v�ł́A

�E�C���X��������ʂ̂ق��A

�������ɔ��ʂɊ܂܂�鉖�f�̎E�ۍ�p��

����̂ł͂Ȃ����Ƃ݂Ă��܂��B

��A�̌����ł́A���ׂǂ�����A

��M���ɖ�p����ƕ��ׂ̎��肪�x���Ȃ�\��������Ƃ̌��ʂ��ł܂����B

�y���s��ی��Ǘ��Z���^�[�쑺�F�����z

�C���t���G���U�A���ׂ������Ȃ��悤��

�Ƃ������A�����ł������Ǝ��

�����Ĉ�Ԃ͋x�{�B

|

| 2005�N12��1���@�����łł��錒�N�`�F�b�N�m��5�@�@�@�`�@��`�` |

��̌`���ċC�ɂ��ꂽ������܂����H

��͑�͎̂��̗L���{ �Ɖ��{ �Ɖ��{ �̒��� �̒���

����Ȃ����܂�悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B

�Ƃ��낪�����ƌ�������������͂�ڂ����������ŁA���̕������ς��ɂȂ�悤�ȃ^�C�v�ł��B

�@��̎���Ɏ��̐Ղ�����������Ă��������ɂȂ��Ă���������������܂��B

�ǂ�����A�̓��̐�����ӂ��ቺ���Ă���ꍇ�������悤�ł����A

�@���������傪������x�̊��ԑ����Ă���ƌ������Ƃł�����A

�����̓�����ł���ݒ��̔��A����ɐ�����r������t�@�\�̔��

�Ƃ������Ƃ��l�����܂��B

�t�ɐオ�₹�ď������A��������������܂��B

�@�A�t�E�z�C���s���C���Ƃ������Ƃł��ˁB

��S�̂ɍa��������������B

������x�̔N��Ȃ�Α̂̐������������A

���̒�������������ƂƂ��ɋT�������ƍl�����܂��B

�Ⴂ�l�̗���͋���̎��A�S�g�̉ߘJ���l�����܂��B

�_�X�ƍg���_����������̓A�����M�[�����L����A

��̐�̐Ԃ����̓X�g���X�̑������A

��ɒn�}��`�����悤�ȍ����_�������������̓I���A

��̗��̌��ǂ͐Ö��ł��B

����Ȑ�̗��̌��ǂ͂ڂ���ƌ�������̂Ȃ�ł��B

���ɋ��̂悤�Ȑ�ȂǂȂǁE�E�E

����ɐ�F�̏�ԁA��̌����A��Ԃ��l�����Ĕ��f����̂ł�����A

�f�l���f�͋֕��ł��B

|

| 2005�N1�P��30���@�����łł��錒�N�`�F�b�NNo4�@�@�`�@��F�` |

�O�������Ȑ����f���ł��������܂����B

�����Ƃ̔�r�͐悸�A�F�ł��B

�@��̐F�ɂ́A�セ�̂��̂̐F�ƁA�ۂ̐F�ɕ������܂��B

��F�Ƃ����̂́A�セ�̂��̂̐F�ł��B�@

��ɐ����Ă���ۂ̐F�ł͂���܂���B

��̐F�͌��t�̐F�̉e�����Ă���ƍl�����܂��̂ŁA

���N�ȕ��̐������Ȑ��ŁA �W����ɂȂ�܂��B

��F�Ɗ��M�Ƃ̊W�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B

���������W���������W���g�����g���� �g�R�E��(�[�g��)

�@�����E�E�E�E�E�E�E�E�E���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�� �M�@

�ǂ��ł����H

���Ȃ��̐㎩�̂̐F�H

|

| 2005�N10��20���@�����łł��錒�N�`�F�b�NNo3�@�@�`�����` |

�O��́A��Ƒ��D�Ƃ̊W�ɂ��Ă��b�����܂����B

�g�̂̂�����Ƃ���ɁA�l�͐M�����o���Ă���B

�����āA��͖����I�ȕa�Ԃ��Ԃf����̂�

�����ł����B�Ƃ������Ƃł����B

�ł́A�������̐㋾�ł݂Č��܂����H

�킩��Ȃ��ł���ˁB

�������

�ł͍����������

�W�g�E�����ۂƂ����Ă��܂��B

�@����ȏ�ԂƂ������Ƃ́A�_��E�q���E�~���E���݂ɓ��������Ƃ����ƂɂȂ�܂��B

�F�͒W�g�ŁA������������A���݁E�傫��(������Ƃ������t���悭�o�Ă��܂�)

�����ɍ�������̑傫���B

�ۂ͔����������ϓ��ŁA�\�ʂ̑ۂ����������A��������

����C���A�S�肷�����A����������

�Ƃ�����Ԃł��B

�������A����Ȑ�̕��͂قƂ�ǂ��܂���B

�ʐ^�̐���A�q������ł��B

���H�Ő�̏�Ԃ͕ς��܂��B

�R�[�q�[��`���R��H�ׂ���͍����Ȃ�܂����A

�J���s�X�Ƃ�����́A�����Ȃ�܂��B

�₽�����C�M�����ł��h���ɂȂ�܂��B

�G�߂⎞�ԁA�N��I�Ȃ��̂��e�����܂��B

|

| 2005�N9��30�� �@�����łł��錒�N�`�F�b�N�@NO2�@�`��f�E���D����@�` |

�O��������łł��錒�N�`�F�b�NNO1

�ł������܂����悤�ɁA

�ڂ��������g�̑S�̂̏�Ԃ�m�点��M�����o���Ă��܂��B

�����A��f�ɂ��ďڂ������b���Ă������Ǝv���܂��B

���̐�f�ɂ��Ă����������}�}�����������܂��̃u���O�ŏ��������̂ł��B

��f�ɂ��Ă̓u���O�ł�NO�S�܂Ői��ł��܂��B

�����Əڂ����A�����Ƒ����m�肽���Ǝv��������u���O�����ǂ݂��������B

�i�u���O�ł͐H�{�����ڂ������b���Ă��܂��B�j

�܂��A��̑S�̂Ƒ��D�̊W�ɂ��Ă��b���܂��B

��́A�o����o��ʂ������ړI�E�ԐړI�Ɍܑ��Z�D�ƘA�W���Ă���̂ŁA

���D�̐��C����ɏ�h���Ă��܂��B

�ł�����A���D�̕a�ς���ۂɔ��f����Ă���ƌ����Ă��܂��B

��ɁA��͐S���B�݂Ƃ̊W�������Ȃ̂ŁA��ɂ͐S���B�݂�ʂ��đS�g�̋C���E

���D�̏�Ԃ���ɔ��f����Ă���Ƃ����܂��B

����

����

���

�@��

�O���@

�ܑ�����@�Ƃ����܂��B

��ƌܑ��̊W���ȒP�ɏ������}�ł��B

�����t᱉��ɂȂ����Ƃ����@�t���������ʂ������i�͂��ꗎ�����悤�ɂȂ�j���Ă��܂����B

�܂��A��̐悪�Ԃ��̂́A�S�̕����ɔM������܂��B

�C���C�����₷��������A���������o������A�閰��Ȃ������肵�܂��B

��̗��e�ɑۂ������̂́A�̂̕����ɂ���肪�L�邩���m��܂���

��̒������ɑۂ������̂́A�B�ɖ�肪�����ƌ����܂��B

�ق��Ɉo����@�i�ݕa�̐f�f�j�E�O�ŕ���@�̎O�̕�����������܂��B

��Ƒ��D�����т����f���ł�����A

��f�����Ŕ��f�����ɁA�K�����̏��Ƒ������Ĕ��f���邱�Ƃ���ł��B

|

| 2005�N8��31�� �@�����łł��錒�N�`�F�b�NNo�P |

�����ɂ� �l�f�Ƃ������]�f�i�{�E�V���j�A���f�i�u���V���j�A��f�i�����V���j�A�ؐf�i�Z�c�V���j��

�S�̐f�@��������܂��B���̒����]�f�̈�ɐ�f������܂��B

��f�͐g�̑S�̂̉����ɕa�������邩�f����ڈ��Ƃ���

�����ւf���₷���f�f�@�̈�ł��B

�����A�ǂ��炩�Ƃ��������̏�Ԃ�\�����̂ł��̂ŁA

�����a�̔��f��Ƃ����ׂ��ł��傤���B

��Ɏ��^�����鎕���͈݂̒��̐��A

���ق𗠕Ԃ��Ɣ����l�͕n���C���Ƃ����̂͂����m�ł����H

���ق�����̕\�ɏo�Ă��铯���S���Ƃ����ƂŐ�̔��������n���C���̕��������悤�ł��B

�@�S���C�t���ĂȂ����҂���ɂ͋������ɂȂ��Ă��܂��ƈ����̂ł����A

�����̊��҂���Ɋ�Ƃ��ڂ̎���Ƃ��A���A���f�āu����ȏǏ�Ȃ��ł����H�v�Ƃ����ƁA

�������Ă���̂ŋ�����܂��B

�ق��ɐ�̑ۂ̌��݂�F�ŔM�B����A��̗����̌��ǂŐÖ��̗l�q��m�邱�Ƃ��ł��܂��B

��̐F�̐Ԃ݂⍕���Ȃ��Ă��鏊�ŁA�a�C�̗\�m�Ȃǂ�������x�\�ł�(�F�Ƃ����܂�)

�ǂ��炩�Ƃ����Ɛ�f��F�͊���������Ă�������l�f�̂P�Ƃ��Ďg�����̂ł��B

�ڂ̎���̃N�}�Ƃ��ق̉��F�����b���Ȃǂ͔��e����C�ɂ��Ă�����������Ǝv���܂��B

����Ȃ��Ƃł����N�`�F�b�N���ł��܂��B

�@�ڂ̎���̃N�}�͈�ɂ����s��Q�ł��B�Ƃ����͖̂ڂ̉��̔畆�͔����A���t�̐F�����f����܂��B���H�A�i���A��X�������̐����K���A�X�g���X�A�ߘJ�A�n���A�₦�Ȃǂ������ƍl�����܂��̂ŁA

�������g�̐������������ق����@�R���V���[�ʼnB����葁���悤�ł��B

��������u�t�̐����v���t��ς���A�z�������o�����X�̗���ł��B

�悭�����̑O��ɃN�}�̍����Ȃ���������ł���ˁB

�u�t�̐����v�ł͊�S�̂��t�̐F�������Ȃ�X��������܂��B

�ق̉��F�����b���͍������ǂ̕��ɑ����悤�ł����A

�ق̗������������͕n���C���A�Ԃ��ۂ��l�͖ڂ̉��ǂ�X�g���X���l�����܂��B

���ڂ̉��F���l�͉��t�A�Ԃ��l�͖ڂ̔�J�ɂ�錌�s��Q�����̃g���u�����l�����܂��B

�܂��ڂ��炢�Ȃǂ��g�̑S�̂̒�R�͂̒ቺ�ŁA���ǂ��N�����₷���Ȃ��Ă���Ƃ���

��̐M���ł��B�����������͂��܂���̓I�ɂ����_�I�ɂ����������Ȃ����Ƃł��B

�ڂ��������g�̑S�̂̏�Ԃ�m�点��M�����o���Ă����ł��B |

| 2005�N7��29�� �@�d���Ɛ| |

�������܂��ċǕ��Y�_���f�i�g���E���i���d�����x�[�L���O�p�E�_�[�j500�����Ă������

���q�l����������Ⴂ�܂��B���Ɏg����̂��f�����Ƃ���|���Ɏg���̂��Ƃ̂��ƁB

�ǂ��ƕ��������ƁA�v�������Ƃ͂�������Ă݂�Ƃ��������d�������̃X�X���Ƃ����{���w���B

�@��x�A���f�n�̕Y���܂ŃJ�r�����������Ƃ�����A��͖����A�d���ƃr�l�K�[��

�^�������L�[�v�ł��܂��B�F������A�������Ă݂Ă��������B�{���ɂ��ꂢ�ɂȂ�܂��I

�@�����܂ɂ��g���,�p�����ӂ����炳������A�n�₺��܂����䂪�����肷��H�i�Y�����ŁA

��A���J���ŁA�ݖ�̒��ɂ������Ă����肵�܂��B��܂�����g�̂ɗD��������

�䏊���g�C�������ʏ����d�������ł������ł���A�����p��܂Ƃ�����܂ŗn���������Ȑ�܂�A

�ꏊ���Ƃ̐�܂͂���Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�Ƃ������A��x�d���Ɛ|�i���͓����̂Ȃ��N�G���_���g���܂��j�����Â���������ɗn�����ē����

�����̑|���Ɏg���܂��B���̑��{�ɂ́A�����Ȏg�����������Ă���܂����A�O���Z�����ŏd����

�n���ăy�[�X�g��ɂ������͂��Ȃ�̎�ނ̂��ݔ����Ɏg���܂��B

�@�O�����̐��M�ɏd����~���l�߂Ă����Ɩ{���ɕ֗��ł��B��Еt���͖Ԃ�����ŎM��

���������̎��͏d�����������āA�^�����ȏd�����^�����ɂȂ�܂Ŏg���������A

�M�̐^�����̏d���͔r���a�ɓ���Ă����Δr���a�����ꂢ�ɂ��Ȃ�������Ă����܂��B

�@����炸�ŁA���ꂢ�ɂȂ�܂��B���̑����낢��֗��Ȏg�����������Ă���܂��B

�傫�ȉ���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɂ@�����ȉ���̂����Ɂ@���i���炫���܂߂ɑ|�������Ă�����

�N���̑�|�����y�ł���I������ƋC�������ł���(^^�� |

| 2005�N6��29���@�̌��l�ԃh�b�N |

�Ō�t�����鎟���̋��������߂͂��������̂́A���܂�̒l�i�i1��2���Ŗ�7���j�Ɠ������������

�ʓ|�L���ŞB���ȕԎ������Ă����l�ԃh�b�N�ł������A���m��w�̕������Ă����Ȃ��ƂƂ���

�u����̓��ŐV�炵���Ȃ��������a�@�l�ԃh�b�N��27,28���Ɨ\�̌��w�K�����Ă��܂����B

�@�P���ڂ͌��t�����A�g���A�̏d�A���́A�ሳ�A���́A��A�A�x�@�\�A�����̃G�R�[�A�S�d�}�A

S�������J�����A�����l�A�A�����A�E�E�E�E

27����5�����Ɍ������I���A�[�H���ς܂��V�����r�W�l�X�z�e���̂悤�ȉ��K�ȕ����ɏh���A

�R�̂悤�Ɏ����Ă����{���A�d�������ɂ����C�ɓ�����8���ɂ͂˂ނ��Ă��܂��܂����B

���\����Ȃ����Ŕ�ꂽ�悤�ł��B

���Q�W���A�ڊo�߂��̂�7�����B�W�������璩�H�����ň݃J�����i���H�����͓��R�ł��j�A�w�l�Ȍ��f�A

�����f�A�����ĉh�{�w���i�L�����Ă������H�K�����̕��͌��ʂ���j�ŏI���B

�ꕔ�����������ʂ��o�Ȃ����̂��������ُ̈���Ȃ����N�̂��Ƃ������n�t�����ċA���Ă��܂����B

�@�Ȃ�Ƃ����Ă������Ƌ����͐g���Ǝ��͂ł����B

�g���͍��Z�ȗ����������Ƃ��Ȃ������̂ł����A�P�U�Q�D�S�����ƂO�D�S�����L�тĂ���̂ł��I�I�I

���e���傤�ǂ̎n�܂�N��ɒB���Ă���Ǝv���Ă������̂ŁA���R�k��ł���Ǝv���Ă��܂����B

���ꂪ�L�тĂ���B�덷�͈̔́H�Ƃ�ł��Ȃ��k��ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���炵���B

�@������������ꂽ�̂��A���͂�����R�N�قǑO�ɘV��̕K�v�������A

��N���ߗ��p�̃��K�l�����܂����B�Ƌ��̍X�V���ɂ͑��肵�Ă��܂����A

���R�̂悤�ɍ��Z���̎����炩���͂��߂��ߊ�̃��K�l���͂������Ƃ͂Ȃ��A���͂��O�D�R�ł����B

���������Ή��ߗ��p���Ƃ��Ɋ�ȂŎ��͑��肵����ł��B

���̂Ƃ������͂͂O�D�R�ł����B�Ƃ��낪�E�P�D�O�B���P�D�Q�Ƃ��������ׂ��Ԃ�ł����B

�u�V�Ⴊ�i�ނ��Ƃɂ���āA�ߎ����ɘa����邱�Ƃ͂���܂����E�E�E�v�Ƃ̂��Ƃł����B

�@���N�I�ȐH�����ƁA�^���ƁA�X�g���X�U�ł����Ɗ��i�H�j�̂������ł��傤���H

�@�g�ǂ������ˁB���ꂩ��͖��N�Ȃ����B�h�Ƃ������̃��[���ɕԎ��͕Ԃ��܂���ł����B

��͂�\�h�ɏ��錒�N�͂Ȃ��Ƃ������̐M�O�ɋ߂����N�@�͊Ԉ���Ă��Ȃ������ƁA

�������M�܂����B

���̈Ӗ��ł͑�ϗL�Ӌ`�ȕ��ɂ͂Ȃ�܂����B

|

| 2005�N5��31���@30�N�Ԃ�̑��_ |

��ӁA����玩��ɖ߂�Ɣ������܂�傫���Ȃ��ו�����͂��Ă��܂����B

�@����A������w��3�C4�N���ɂ����b�ɂȂ��������̑ފ��̉�������̂ł����A

�s���Ō��Ȃ��܂����B���̎��̉�̑�\�̕�����̉ו��ł����B

�@�����Ăт�����A30�N�߂��O�������������_�����莆�ƈꏏ�ɑ����Ă����̂ł��I

�ފ����̐����������l�q�ƁA�搶���v�Ȃ���ό��C�ł��߂����̂��l�q�ƈꏏ�ɁA

���_���e���ɕԂ��Ɏ��������R���L���ꂽ�莆����������Ă��܂����B

�@�Ȃ�Ɛ̂̏��w�Z�̏o�ȕ�̂悤�ȍ����\����Ԃ��R�ł������蔛��A

�S�Ď菑���̓����̎��̎��ƁA���\����������낤���e�Ȃ�����A

���ǂݕԂ��Δ��݂����Ȃ�悤��(�H)���_�ł��B

���̏L�C���������̂ɂ����͂ǂ�����ʂ��Ă���̂��H�Ƃ������z����

�@�܂��f�ޓI�����肵�₷�����ŁA���ꂩ��C�̋��ƕ��͂����̐����̗L�����p�Ƃ���

�����W�]�ɂ����Ă̂��̂������̂ł��傤���A����l�ŏI�~����ł��܂����B

�@�͂�����o���Ă��܂��A���ʂ̃K�X�N���}�g�O���t�B�[�ŁA���͂��Ă����܂萸���łȂ��A

���������ʂ�������ɏL�C�����𖧕����K���X�r�ɓ��ꉡ�l������w���s���Ă��܂����B

�@�x�R����ł�����A�s��Ɍ���s����Ƃ����̂ł��������������̂ł��B

�{���ɁA���n���̂悤�ɓ����̂��Ƃ����̒����삯����@���������@�������Ƃ����@

���������R�ɏ݂̏o��悤�ȂЂƎ��ł����B

�@�ފ����ꂽ�����v�Ȃɂ́A�w�����㎩��ɌĂ�ł��������A

���l�̂��������藿���Ƃ��킢�����q�l��3�l�i�H���܂�肩�ł͂Ȃ��j�����łɂȂ�A

�s��I�ȉƑ��ɓ��ꂽ�L��������܂��B

�@�ǂ����A���N�ŖL���Ȃ���l�̐������ƁA�����B�v�w���d�˂Ďv���܂����B

����H30�N�o�ƔN����k�܂����̂��ȁH�H�H�H�H

�@���������A�ފ����ɍs������ōs���Ȃ��������̂�����A

�����Ȃ痈�邾�낤�Ǝv���Ă���Ă�����w�̓����̎q(�H)���A

15���ɓˑR�K�˂Ă��Ă��ꂽ�̂��������o�����ł����B

�@�ȒP��30�N�O�ɖ߂���l�́u�Ⴂ�v�ƌ��������Ă����̂ł����E�E�E�E

|

| 2005�N�S���P�R���@�q���̒�̉��������Ă���H |

�����������Ă���q���͑�l���V��ӂ������A�̉��͑�l���R�U�x��O���ɑ�

�q���͂R�U�x��㔼�Ƃ����Ă��܂������A�������N�q���̑̉��ቺ��������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���ۂɓs�s���̏��w�Z�ŏ��K�͂̒���(����102�l)���s�����������錋�ʂ������Ă��������܂����B

����͋����悤�Ȓ�̉��Ƃ������ʂł����B���ϑ̉�36.2���ƈȑO�̑�l�̑̉��ŁA

�ȑO�̎q���̑̉��ƌ���ꂽ36,5���ȏ�͂킸����17,3���ł����B

�@�����Ώێ҂ōs���������ŃA�����M�[������Ƃ����䗦���S�O�����z���A�A�g�s�[���畆�����P�T��

�d�ǂȋC�ǎx�b����1���ɂ��܂��Ă���Ƃ������ʂł����B

�@�Ώۂ����K�͂ŁA�������n������肳��r�C�K�X�̑����s�X�n���������Ƃ�����܂����A

���̌X���͂���̂�������܂���B

�q�������̊�ԃt�@�[�X�g�t�[�h�@�}���������h������R�H�H�ב�����ƁA�R�T�Ԃ�

�̑��̐��l�ł���GOT ,GPT �͐���l�̂P�O�{�ɂ܂łȂ邻���ł��B

�@�܂��A�w�Z�ɂ���Y�_�����̎��̋@��P��������A���k�ɂ��g���u�����������������ł��B

�ǂ�������t���_���ɌX����_���H�i�ł��B

��̉��ƌ��t�̎_���́A�̉���PH�ˑ����̍y�f������ቺ�����V��ӂ̑މ��ɂȂ���A

�q���̐����ɂ��傫�ȉe����^���܂��B

�����ɐH����ŁA�������H�Őg�̂��ς�邩���f���܂���ˁB

�ŋ߂̏��w���́A������W���͂��s���C���ŁA���ƒ��������������Ȃ��X��������܂��B

����͂�͂�]�̖��Ƃ����܂��B

��̉��ɂ��]�������ቺ���A

�X�ɒ��H������_���H�i�̕s���Ŕ]�ł̓���ӂ��s����

��̉��ƌ��t�_���ɂ��y�f�����̒ቺ�ŐV��ӂ�������

�Ƃ������ƂƊW���Ă��܂��B

���H�ɂ͌������ꂢ�ɂ���ƁA������ӂ𑣐i����_���H�i��ۂ�B

�_���H�i�͂��|�̐|�_�łȂ��A�~�A���k�n�̃N�G���_���ǂ��ł���B

���̕ꂪ�悭�����Ă��܂����A�u���̉ʕ��͋��v�ƁB

|

| 2005�N3��27���@�̉�����̒���m�� |

�O���l���̂��̎����A�ǂ����Ă��̒�����������B

�@��ɍ��N�͎l���O��(�H)�Ƃ����Ă��������炢�������������܂���ˁB

�l�͍P�������ł�����A���܂�C���ɍ��E����邱�ƂȂ��̉����ێ����Ă��܂����A

��͂�l�Ԃ̑̓��ōs����l�X�Ȑ����������œK�ȉ��x�Ƃ��������̂�����܂��B

������u���M�v�Ƃ����܂����A��ʓI�ɂ͂R�U�D�T���O��Ƃ���Ă��܂��B(�������łR�V��)

�������ɂ������N������锭�M��41�����邱�Ƃ͋H�ŁA42������Ə\�����ԂŎ��Ɏ���܂��B

�t��30���ȉ��ɒቺ����Ƒ̉����ߋ@�\������ꎀ�Ɏ���܂��B

�@�̉���������Ɩ����Ȃ�A���ɑ̉����オ��Ɠ������������I�ɂȂ�܂��B

����̓��ł̑̉��ω��͖钆��2�`3�����Œ�ɂȂ�A����������㏸�[����

����̓��ōł��̉����オ��܂��B1���قǂ̑̉��ω��������܂��B

�@�n���͉��g�������ɂȂ��Ă��܂����A����ɔ����Đl�Ԃ́u��̉����v�̌X��������܂��B

�R�U���ɖ����Ȃ��l�������Ă��܂��B

�@�l��36.5�����x�̕��ϑ̉��Ō���������̋@�\���[��������悤�ɂł��Ă��܂��B

�̉���������Ⴂ�Ƃ������Ƃ͓����������ɓ������A�ǂ��ƂȂ��̒��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�̉��̒ቺ���V��ӂ̒ቺ�i���ǂ̎��k�j�A�Ɖu�����̉^���\�ቺ�A�������̊����͒ቺ�ƂȂ�

�₦�Ă��镔���ɕa�C�����ǂ��₷���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�̉���1��������ƖƉu�͂͂R�O���A��b��ӂ͂P�Q���ቺ���A�̓��y�f�̓�����50���ቺ���܂��B

�@�Ɖu�͂�������Ε��ׂ�a�C�ɂ�����₷���A��b��ӂ�������Ύ��b���R���ɂ������₷���A

���̏�̓��y�f�̓����̒ቺ�ŁA�h�{�̋z���������A�G�l���M�[���Y�͂��ቺ�����₷���B

�����瓮�������Ȃ��A�����Ȃ�����M���Ȃ��Ƃ������z�ɂȂ��čs���܂��B

�ł��ǂ����Ē�̉��̐l�������Ă���̂ł��傤�H

�@�̔M��4���ȏ��n�肾���ؓ����g��Ȃ��Ȃ����B

�A���R�ɔ�����H�����i�l�̐����������H���̎��������j

�B�o�����X�̈����H��(�M�����邽�߂̍ޗ��s��)

�C�ߐH�i���t���ݒ��ɏW�����邽�߂ɑ��̕����Ɍ����s���Ɂj

�D�␅���̉ߏ�ێ�

�E�ċG�̗�[

�F�X�g���X�i�����_�o���D�ʂɂȂ茌�ǂ����k����j

�G�V�����[�����̐����œ��D�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ�

�����ł��B

�@��ɐg�̂̔M�͈��Î��ɋؓ��łQ�Q���A�̑��łQ�O���]�łP�W���S����11���t���V��

�畆�T�����̑��P�V���ł��B�g�̂����Ƌؓ��̔M���Y�ʂ�80���ɏ㏸���܂��B

�̉��A�b�v�̃|�C���g�̓o�����X�̂Ƃꂽ�H���Ƃ����܂��B

�r�^�~���E�~�l�����E�ǎ��̂���ς�����₢�A�g�̂����߂�H���A������

�K�x�ȉ^���ƁA�����܂��B

�@ |

| 2005�N2��20���@�@�@�I���Ɗ����� |

����͎��̎O�������Ɏ�p�ɂ܂ł�������܂ɂ��Ă��b���܂��B

���傤�NJŌ���K���ŁA�����܂��ɂ��Ƃ����Ă����̂ł����A�O�ȓI�Ȏ��Â������ق���

�����Ƃ킩���Ă��Ȃ��玞�ԓI�ȗ]�T���Ȃ����łƍR�������̓h�z�ƁA���^��}���邽�߂�

������̓������P�T�ԂقǑ����Ă��܂����B���K���Ƃ������ƂŃY�b�N�����ł����B

���̊����܂̏�Ɋ��҂�����u���Ƃ����A�N�V�f���g�ňꋓ�Ɉ������Ă��܂��܂����B

�{�l�͎��オ�������Ɖ����g���@���]�i�H�j�Ɣ��M�̏�ԂŋA��܂����B

�@�{�l�������g���@���]�Ǝv�����̂͑a�z���̃����p�߂̎��ŁA���ǂ�H���~�߂邽�߂�

�a�z���ł̐킢�������̂ł��B�����A�a�@�������܂������A�Q�T�Ԃ̓��@�Ƃ������ԂƂȂ�܂����B

���ǂ�}����̂ɂP�T�Ԃ�v���A���̌�A�܂����Ƃ�����ƂɂȂ����̂ł��B

�����傤�ǂP�N�قnjo���܂����A���͂������肵���܂����������܂ɂȂ肻���ȗl�q������܂���B

�@�ޏ��͎��^�C�v�ŁA�ɂ��сA�����ɁA�֔�Ƃ������j���C���ł��B���̌ジ���Ƃ��̏�����

���ݑ��������܁A�ɂ��сA�����ɁA�֔�Ƃ����Ǐ�����P���܂����B

�@���̊ԁA���l���̊����܂̕��̂����k���܂������A��͂芪���܂Ɋւ��Ă͊O�ȓI��

���u�̂ق��������悤�Ɏv���܂��B�C�A�[�܂Ȃǂ̗U��������܂����A

�ǂ̕��ɂ����ʂ��ăI���̏�����悤�Ɏv���܂��B

�����悤�ɁA�O������̕����I���̏�����悤�Ɏv���܂��B

��͂荪�{���ÂƍĔ��h�~�͊�����ł����E�E�E

�@���܂��ܒ����������Ђ̎����Ɂu�]�����Ɗ����܁v�Ƃ������ڂ�����A���q�l�ɂ��b���Ă��܂�����

����l���A�]�����ʼnE���g���s���R�����ĉE�e�w�̊����܂ő�ϋ�J���Ă����łƂ̂��Ƃł����B

�I���ƒ܂̘b�͂������[������Ă��܂����B

�����܂Ȃǂ̏����ȐM������������߂炦�ăP�A���Ă����ׂ��ł��ˁB

����Ȋ����܂ŋꂵ�O�����A���̎O���ŊŌ�w�Z�𑲋Ƃ��܂��B

��Ƃ��ăz�b�g������A�₵�����ł����A�܂��́u���߂łƂ��v�ł����(*^_^*) |

| 2005�N1��7���@�@�@�o�R���Ԃ̖K�� |

�@������Ɖ������炨�z���ɂȂ������A�̊��҂��Q�l�I����ĎG�k�����Ă����Ƃ���ɁA

�X�̌˂��J���A�j�R�j�R�Ƃ������炪�̂������E�E�H

���̏Ί猩�����Ƃ���I�����ł��B

�@�@��N�N�̂X���ɔ��R�o�R�����Ƃ��ɂ��������������ĎR�����ɔ��܂�܂����B

���̂Ƃ������R�����ɔ��܂����ނł����B

�u�����肠���������̉��B�v�z�O���Ŗ����Ă���Ƃ����L��������

�A���̐ΐ삩��K�˂Ă����������Ƃ̂��ł��B

����̈�������ɗ����Ƃ̂��Ƃł������A

�͂邩�Ɏ���ɋA�����ق������Ԃ�������Ȃ��������̓��X�ł��B

�@�z���g�������ĉ������������ł��B�R�o��̒��Ԃ��Ă������̂ł��B

������Ƃ����b���Ԃ��Ȃ������̂ł����E�E�E�u�܂��A�ꏏ�ɔ��R�o�R���܂��傤�v�Ƃ��A��ɂȂ�܂����B

�@�A�����l�i�������v�w�̎�ł��j���ƂĂ����ł��܂����B

���x�͔��쒬��K�˂Ă݂܂��I

����j�R�j�R�ł��܂����B

�������ăz���g�������̂ł��ˁB |

)

)

�A���F�Ƃ��A�����Ƃ��A�����Ƃ�

�A���F�Ƃ��A�����Ƃ��A�����Ƃ� �R䉖�

�R䉖� �U���Ȃ��ƁA�g�̓��ɔM���������ĕa�C�ɂȂ�܂��B

�U���Ȃ��ƁA�g�̓��ɔM���������ĕa�C�ɂȂ�܂��B �H�{���́A�ꖡ�̂���H�ו��B

�H�{���́A�ꖡ�̂���H�ו��B �Ɖ��{

�Ɖ��{ �̒���

�̒���